ALBUMS

Tom Gauld – Le Petit Robot de bois et la princesse buche, L’Ecole Des Loisirs, 2021

David Wiesner – Bébérobot, Nord-Sud, 2021

Philippe UG – Machine learning, 2020

Philippe UG – Robopop, Les grandes personnes, 2018

Karel Capek – Dachenka ou la vie d’un bébé chien, MeMo, 2015

Philippe UG – Les robots n’aiment pas l’eau, Les grandes personnes, 2013

Katharina Sieg – Blanche planète, Lirabelle, 2011

Jean-François Martin – L’inventeur, éditions Thierry Magnier, 2010

Christian Bruel, Nicole Claveloux – Robocoutro, Éditions Être, 2009

Marc Lizano, Mathieu Maudet – Noé et les couleurs, Carabas jeunesse, 2008

Davide Cali, ill. Anna-Laura Cantone – Je veux une maman-robot, Sarbacane, 2007

José Parrondo – Ferdinand, Éditions du Rouergue, 2005

Philippe UG – Dancing robots, CBO éditions, 2005

Philippe UG – Tobor, Seuil, 2004

Eric Battut – Toto, Rue du monde, 2003

Philippe UG – Karel Čapek et Karel Čapek2, CBO éditions, 2000, 2006

Fabienne Séguy, Yann Fastier – Du rififi chez les doudous, Éditions du Rouergue, 2001

Bernard Friot – « Robot » dans Nouvelles histoires pressées, Milan, 1995

Antoon Krings – Nickel, L’École des loisirs, 1990

Maurice Obadia et Alain Rausch – Azerty le robot, ill. François Boisrond, Hervé Di Rosa, Ed. Bordeaux capc Musée d’Art contemporain de Bordeaux, 1990

Babette Cole – Le problème avec mon père, Seuil jeunesse, 1985

Jan Pienkowski – Robot, Nathan, 1981

ROMANS

Luigi Ballerini – Myra sait tout, Amaterra, (coll. Granite), 2023

Antonio Da Silva – Sol, Rouergue, 2023

Patrick Bard – Dopamine, Syros, 2022

Guillaume Guéraud – La brigade de l’œil, Rouergue, 2022

Ben Oliver – The Arc, De La Martinière jeunesse, 2022

Arthur Ténor – Les poupées savantes, Le Muscadier, 2022

Alain Damasio – Scarlett et Novak, Rageot, 2021

Alice de Poncheville – La route de Ness, Rouergue, 2021

Ben Oliver – The Block, De La Martinière jeunesse, 2021

Ben Oliver – The Loop, De La Martinière jeunesse, 2020

Agnès Laroche – Better world, Magnard jeunesse, 2019

Karine Serres – Happa no ko, Rouergue, 2018

Carina Rozenfeld – E.V.E., Syros, 2017

Stéphane Servant – Sirius, Rouergue, 2017

Loïc Le Pallec – No man’s land, Sarbacane 2013

Eric Simard – Robot mais pas trop, Syros 2010

Jean Molla – Felicidad, Gallimard jeunesse, 2005

M.T.Anderson – Interface, Gallimard jeunesse, (coll. Scipto), 2004

Roald Dalh – Bizarre ! Bizarre !, Gallimard, 1973

Isaac Asimov – Les Robots, J’ai lu, 1972

Isaac Asimov – Les Cavernes d’acier, Hachette/Gallimard, 1956

George Orwell – 1984, Gallimard, 1950

Aldous Huxley – Le Meilleur des Mondes, Plon, 1932

BD

Miguel Benasayang et Thierry Murat, Cerveaux, augmentés (humanité diminuée ?, coédition La Découverte et Delcourt, 2023

Jiri Benovsky – Mathis et la forêt des possibles, coédition Ed. Locus Solus et les Presses Universitaires de Rennes, 2023

Héloïse Chochois – Sciences en bulles : Sport et sciences, Sciences pour tous, 2023

Michael Goodwin et Dan E. Burr – Economix, La première histoire de l’économie en BD, Editions Les Arènes, 2023

Audric Gueidan et Halfbob – Datamania, Le grand pillage de nos données personnelles (Coll. Dunod Graphic), Dunod, 2023

Marion Montaigne – Nos mondes perdus, Dargaud, 2023

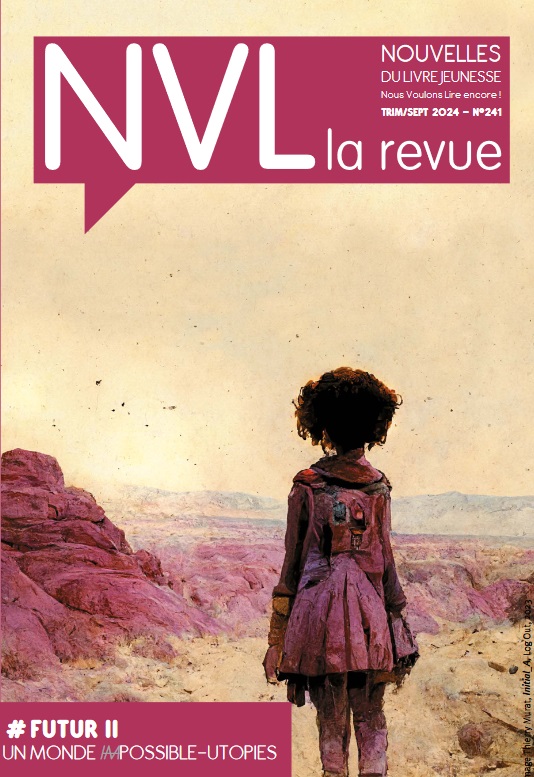

Thierry Murat – Initial_A, Ed. Log out, 2023

Mathieu Burniat – Sous terre, Dargaud, 2021

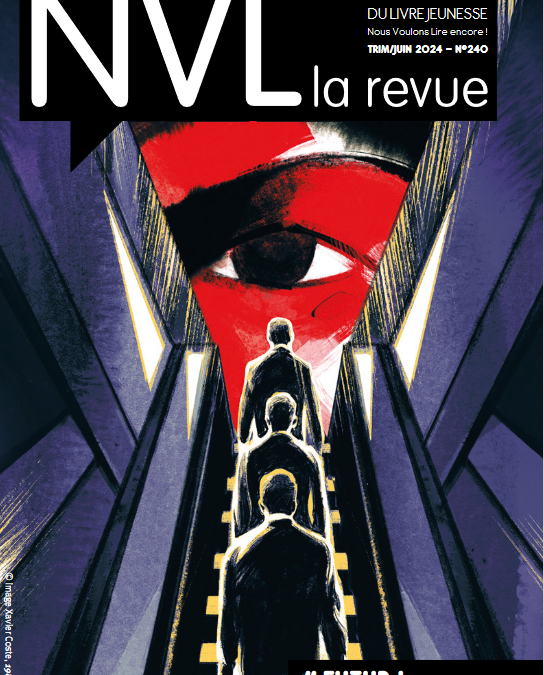

Xavier Coste – 1984, Sarbacane, 2021

Jean-Marc Jancovici – Le Monde sans fin, ill. Christophe Blain, Dargaud, 2021

Peb – Sciences en bulles : Planète Nature,ill. Fox, Sciences pour tous, 2020

Jim Jourdane – Les Mésaventuriers de la science, Ed. Makisapa, 2019

Marion Montaigne – Dans la combi de Thomas Pesquet, Dargaud, 2017

Thibault Damour et Mathieu Burniat – Le Mystère du monde quantique, Dargaud, 2016

Larry Gonick et Mark Wheelis – La Génétique en BD (coll. En BD), Larousse, 2016

Jean Noël Lafargue, Marion Montaigne – L’intelligence artificielle – Fantasmes et réalités (Coll. La petite bédéthèque savoirs), Lombard, 2016

Grady Klein et Yoram Bauman – Le Changement climatique en BD !, Eyrolles, 2015

Marion Montaigne – Tu mourras moins bête… (5 tomes) Ankama Éditions à partir de 2011 puis Delcourt en 2014

Emile Bravo – Une épatante aventure de Jules Tome 1 : L’imparfait du futur, Dargaud, 2006

Bob de Groot – Léonard est toujours un génie, ill. Turk, Dargaud, 1978

Bob de Groot – Léonard est un génie, ill. Turk, Dargaud, 1977

Peyo – L’apprenti Schtroumpf, Dupuis, 1971

Hergé – On a marche sur la lune, Casterman, 1954

Hergé – Objectif lune, Casterman, 1954

DOCUMENTAIRES

Ryszard Tadeusiewicz, Maria Mazurek, Marcin Wierzchowski – Alice et les mystères du futur ou comment l’intelligence artificielle fonctionne, Éditions Helvetiq, 2020

Natacha Scheidhauer, Séverine Assous – Génération robots, le rêve devient réalité, Actes sud, 2015

Dan Simmons, Jacques Goimard – Robots, Un monde réel, Fondation Cartier, 1999

William Morris – L’Âge de l’ersatz et autres textes contre la civilisation industrielle, L’Encyclopédie des nuisances, 1996 [1894]

ESSAIS

Alain Damasio – Vallée du Silicium, Seuil, 2024

Raphaël Enthoven – L’esprit artificiel, Editions de l’Observatoire, 2024

Raphaël Gaillard – L’homme augmenté, Grasset, 2024

Daniel Andler – Intelligence artificielle, intelligence humaine : la double énigme, Gallimard, 2023

France Culture – Série L’intelligence artificielle objet philosophique, épisode III : IA, nouvel animal de compagnie ? première diffusion le mercredi 17 mai 2023

France Culture – L’intelligence artificielle objet philosophique, épisode I : IA, un nouveau cap a-t-il été franchi ? en partenariat avec Philosophie magazine Hors-série IA le mythe du XXIè siècle, n° 57 Printemps 2023

Aurélien Berlan – Terre et Liberté, La quête d’autonomie contre le fantasme de la délivrance, La Lenteur, 2021

David Graeber – Bulshitt Jobs, Les liens qui libèrent, 2018

Laurence Devillers – Des Robots et des Hommes (mythes, fantasmes et réalité), Plon, 2017

Dona Haraway – Le manifeste Cyborg, publié dans la revue Radical Society, 1985